ども、さくぽんです。

先日発売されたつりムックの出だしが好調なようで嬉しい限りです。いやー本当に大変だったけど、キャンプの楽しさを広げる活動をすることが、僕にとっては非常にやりがいのあることだと、改めて感じました。

さて、今回は、こちらも「キャンプの楽しさを広げる」ことに該当する、炭の話です。

国内生産日本一。炭の生産地岩手まで行ってきた

突然ですが、皆さんはキャンプやBBQをする時に、何の炭を使っていますか?

ホームセンターで購入できる安い炭の人もいれば、オガ炭の人、豆炭を使う人などなど、様々でしょう。

僕らが数年前から激推ししているのが、岩手木炭です。

縁あって、炭窯の見学をさせて頂くことができたのですが、完成品の美しさや製作者さんの思いやらを伺いしることができて、これはもはや芸術品であると感じました。

そんな炭のお話をちょこっとだけお付き合い頂ければと思います!

今回ぽんさくが炭を作っている現場(岩手県)まで飛んでいって取材してきたので、私も楽しみです。

岩手県北で炭を生産

岩手県の盛岡駅からさらに北上してたどり着いたのは、「人里離れた」という言葉がまさしくマッチするような山奥にある場所。

わりとマジで山奥というか、冬になると雪の影響で孤立するんだとか。でも、それも住民からすれば慣れたこと。いつもと大して変わらない生活をする岩手県民の強靭っぷりが発揮されております。

あ、ちょっと待って。

俺工場想像してた。

すごいDASH村感すごい

今回ご案内頂いたのは、一般社団法人の岩手木炭協会の阿部さん(左)と藤原さん(右)です。中央にいるおじいさまが、炭の生産者の三上さん(なんと炭職人歴28年!)です。3つの炭窯をお持ちです。

阿部さんと藤原さんは、昨年の青川峡キャンピングパーク、今年の有野実苑でのソロキャンジャンボリーに出展して頂いたので、参加された方は見覚えのある方も多いかと!

阿部さんの阿部さん感、この一枚だけで伝わるのワロタ

では、早速炭作りの話を。炭作りの工程としてはざっくり

- 木を山から切り出してくる

- 同じような長さにカット、揃える

- 窯に入れて並べる

- 火入れ→炭化させる

- 冷えたら取り出して、カット。

- 梱包

です。この工程の多さ&人間の手でやるしかなさそうな感じがすでに伝わってきます。

上の写真にある通り、均等に切られた薪(ナラ)を炭にしていきます。炭職人さんは、林業と兼業でやっている方が多く、自分で木を切り出し運んできて炭を作る方も多いみたいです。

これこそ動画でお届けしたい。

それか誰かプロの人、PR動画作りに行ってほしいとか勝手なこと行ってみるけど。

まずは材の切り出し、窯へ入れて並べる。

窯に入らせてもらいました。

まずは、均等に切り出した薪を並べていきます。水分を飛ばす必要があるため、地面側を上にして並べるようです。

ちなみに、材は20年前後の木がいいみたいです。ナラは歳を重ねると太く、かつ、軽くなるため炭として適した固さにならないらしいです。不思議。

しかも、ナラの木は再生能力が高いらしく、切り株からも新たな芽が出ていくんだそう。伐採をすることで森の老化を防ぎ、持続可能な森林を保つことができるんですって。

え、そのまま立てて入れていくのか!!

僕も並べさせてもらいましたが、皆さんご存知、ナラの木(広葉樹)って重いですよね?

そのナラがこれだけの長さであれば、重さも当然・・・。中腰程度の高さしかない窯の中でこれを並べるのは一苦労。さらに、上にも乗せるので、本当にしんどいです。

それを入り口までひたすらに並べ続けます。

ファーーーーー!!!!

この写真の黒い部分は、満パンにした材が炭になった場合にここまで減ることを表しています。

窯のサイズにもよりますが、典型的なサイズで約17〜18トンの材を入れて、炭になると1・7トンになるんだとか(まさかの10分の1)。燃やしてしまう(炭化させてしまう)とそれだけ小さくなるということですね。

全然想像つかんが、木も殆ど水分なんだね。

そして、火入れ→炭化へ

お次は第2の窯、というか2番めの工程に移ります。

材でいっぱいにした炭窯の入り口に蓋をして、火をつけます。三上さんが持っているような形にして入り口を狭くしていくそうです。

そして、こんな感じになり、

時々に応じて酸素の量を調整して、火力をコントロールします。

ちょこっとだけある隙間から覗くとガンガンに燃えている姿が見えました。

本日の、窯の煙の温度は、497度らしいです。これで何で燃えきってしまわないのか不思議ですが、酸素の量を調整することでコントロールしているそうです。

3−5日ずっと焼き続けるんだって!

これはもはや本当に職人技でした。大変だなぁ、炭作り。

いや、だから工場

完全手作業だったの?ヤバすぎない?これなんでもっとアピールしないの!!

冷えたらいよいよ炭の状態に。

燃やした後、酸素を遮断して数日放置すると窯の中の温度、炭自体の温度も下がるそうです。

酸素を遮断

実際に中に入るとビックリ。炭は、重さでいうと10分の1程度、量でいうと3分の1程度まで減るそうです。あれだけ重い材を必死に入れても、これだけにしかならないことに驚きです。

できたての炭。

材を入れるのも大変ですが、出すのも一苦労。台車を使って外に出します。これで炭の完成!と思いきや、僕たちがいつも店頭で手に入る形になるまでには、まだまだ作業があります。

こんな大変なわけ・・・?時間と手間かかりすぎじゃない?すげぇ。

規格に沿ってカット作業

現状のままでは長すぎるため、専用の機械でカットしていきます。

積まれてる炭がかっこいい

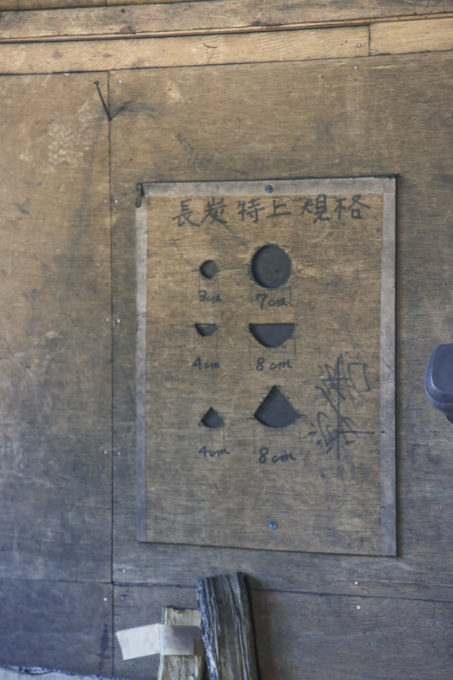

こんな感じで規格が定められていて、適切な長さ、形のものが市場に出回ります。

形が同じって、火力の調整のしやすさにつながる。

たまに、ホームセンターで買った炭ってひどいのあるじゃないですか・・・。すげー細かくバラバラになっているものだったり、あまりにも太すぎて話にならなかったり。

岩手木炭の場合は、岩手木炭協会がこういった規格の統一や出来上がった炭の受け取り、お店などへの出荷を行っているんですって。

こうやって規格に合わせてるんだね。

炭の品質にこだわりあり。

電気抵抗を調べる機械を使って、炭化の度合いを調べてみます。精煉(せいれん)っていうらしいです。

そんな機械が世の中にあるの?????

数字が低くなればなるほど、精煉度が高いんだって。数値は2を下回っていました。

ちなみに、さらにこだわりがあって、窯で燃やした材の下部は、どうしても温度が上がりきらないそう。

精煉度が高くならず、岩手切炭が定める基準に合致しない可能性があって、必ず切り落としてしまうんだとか。ただ、ほとんどの生産者の炭は下部も精煉度が十分なんだそう。

品質担保のためのこだわり半端ねぇよ。。。

もったいねぇ。もったいねぇけど、それがこだわりなんだね。

そんなこだわりから出来上がった岩手切炭は、固定炭素という炭素成分の多さを示す割合が85〜90%で、他の黒炭に比べても群を抜いて高いようです。

ちなみに、海外産の安い炭は59%以下で品質もマチマチ。黒炭の全国の統一規格は、75%以上と定められているようで、海外産の炭はもはや炭でもないんじゃないか説が・・・。

備長炭に迫るやん。

袋詰

適切なサイズに切って、あとは機械で袋詰・・・

かと思いきや

まさかの手作業での袋詰です。

三上さんはご夫婦でこの作業をやっているようで、主に奥様がカットや袋詰を担当されているそうです。

僕もやりましたが、なるべく平らになるように調整します。もはやテトリス。

だからあんなにきれいに箱型になってるのか、製品。まじで?

きれいに並べられた炭。

断面をみると、本当に美しい。

この美しさやばい。ほんときれいだね。

ってな感じで、きれいに袋詰完了。

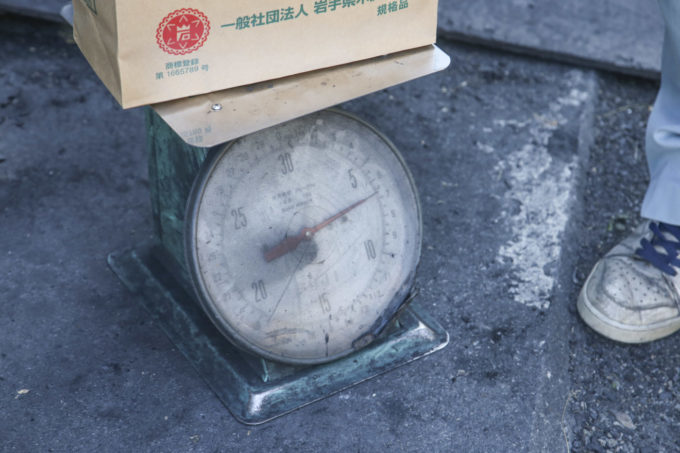

重さを計り(若干オーバーしてたので減らしました)

2重になっている袋をキレイに折り込み、

最後に、PPテープで巻き付けて完成です!この状態が僕たちが普段店頭で見かける姿ですよね。

本当に手間がかかっている。。。機械がやってると思ってたよ・・・。

設備投資の難しいところ

ちなみに、パッケージに書かれている「GI」マークは、「地理的表示保護制度」と言って、規格検査に合格した産品にのみ表示できるんですって。

要するに、勝手に「岩手木炭」とか、地名の入っている名前をつけることができないよって話。

それくらい品質に対してこだわりがあるってことですよね。

実際に使ってみた

三上さんが作った炭を早速キャンプで使ってみました。見て下さい。この美しさ。

(スマホで撮ったので画質粗めで申し訳ない・・・)

今まで使っててもこんなマジマジと見たことなかったわ。

美しいね。

カットされた後でも充分美しかったのですが、実際に火がついて、燃えている様子をみるとまた違った美しさがあります。

野菜の産地や生産者表示のような感覚に近いのですが、三上さんが手間暇かけて作ってくれた炭は、その苦労が想像できるからこそ(もちろん想像よりも大変でしょうけど)、

丁寧に使おうというか、単なる消費ではない、何かを感じました。なんだか使っていて心地良かったんだよなぁ。

なぜ、炭にフォーカスしたのか

僕がなぜ岩手切炭にフォーカスしたのかと言いますと、もともと炭作りにすごく興味があったのです。

北軽井沢スウィートグラスでアルバイトをしていた時に、地域の方が炭作りをされていて。

あの辺りは薪ストーブを使う文化があって、薪や炭を燃料にする生活をしていたんですよね。それがなんだかとても人間らしいというか、素敵だなぁと感じていたんです。

それでいつか炭を作っている工程が見てみたいなっと思っていたところ、岩手木炭協会の阿部さん、藤原さんにお声がけ頂いて、見学させて頂く機会を得ることができました。

で、正直なところ、現状の炭の市場は、海外産の安い炭に押されているんですって。ざっくりですが、海外産の安い炭が全体の8割くらいを占めるらしく。

せっかくこんなにいい炭があるのに、安きに流されている現状にすごい違和感がありました。

今回見学させてもらって改めて思いましたけど、この炭を作る技術は、日本の古くから続く伝統技術と言っても過言ではないと思っていて。

うん。

キャンプ道具もそうですけど、海外産のコピー品ばっかり使っていれば、国内で一生懸命作っている企業の首がしまり、

いずれ海外産に押され、生産量が減り、儲からないから受け継ぎ手がいなくなり、やがてその産業が消滅する・・・なんて嫌な未来が見えなくもないと思いました。

だから、僕は岩手切炭の良さをもっとたくさんの人に知ってもらって、品質のいい炭がいつまでも作られていくように、少しかもしれませんがお力添えができたらいいなぁと思ったのです。

キャンプ場でバイトしていても感じるのですが、皆さんやっぱりホームセンターの安い炭を買ってきてBBQしている人が多いんですけど、

灰捨場に燃えきらなかったデカイ炭がそのまま捨ててあったり、爆ぜまくってサイトが汚れていたりとか、そういう現実もあって。

ただ、まぁ「安い」ってことが魅力ってのもわかりますし、岩手木炭の品質は良いのは知ってるけど、お値段が高いという声もわかります。

でも、実際岩手切炭は、火持ちがいいから、海外産のやっすい炭に比べると使用する量自体が少なくて済みます。実際のコスパでいうとそれほど変わらないんじゃないのかなって思うレベルです。

それでいて爆ぜないし、煙も、嫌な臭いも出ません。

以前も下記のようは記事を書きましたが

「爆ぜる」てのはいろんな意味で危険だなぁって。子どもに対してもそうですし、ほら、いい洋服とかに穴をあけたくないじゃないですか。

なんていうか、買い支えるっていうとちょっと大袈裟かもしれませんが、僕たち消費者がしっかり選択をして、残すべきものは残していくべきだって思うんですよね。

もちろん市場で評価されないものは淘汰されていくんですけど、僕は日本っぽいもの、伝統的なもの、その技術力は、やはり消え去ってほしくないと思っていて。

だから、この炭は残したいんだよなぁっと強く思うんです。

それこそ昨年書きましたが、いつまでも外遊びをし続けたいから、良い企業、良い技術は残り続けてほしいという思いです。

無くなってからでは遅いんですよね。すべてのものが。

最後に

なんだか最後はしったかめっちゃかになってしまいましたが。

結局のところ言いたいのは、「良いものはみんなで買って使って残していこうぜ」ってこと。

もちろん安いのに越したことはないけど、安いものばっかり使って果たしていいのか、ちょっと考えてみない?という提案です。

この提案に対して「のった!」という人もいれば、「どんな炭を選ぼうが俺の勝手だろ!」という人もいるかと思います。もちろんです。

それを承知の上で、僕は岩手切炭をぜひ皆さんにも使ってもらいたいと思います。

そんなことを思った岩手滞在でした。

ただ、品質が良いからって売れるかっていうと、現代はそうでもなく。

届け方も大事だなっと思うので、そのあたり工夫できたらいいなっと考えております。いろいろと試行錯誤していこうかと思いますので、続報をお持ちくだされ!

変わらず、こんなことを本気で思っているのが佐久間なのです。

感動してしまった。

ちなみに最近焚火と炭を使って調理することが多いんだけど、岩手の切炭の火力の安定具合と長持ち具合、半端ないよ。

いい値段するけど、同じ量の炭でも安い炭よりもコスパ良い。まじで。安い炭の3kgはすぐに使い切ってしまうけど、切炭だと半年くらい使ってられたりする。

買い支えていきたい。

みんなのコメント!

岩手切炭、早速購入しました。

来週のキャンプで使うのが楽しみです。

この記事素晴らしいの一言!!

日本人特有のモノづくりや品質の素晴らしさが伝わってきました。

自分も昔ながらのお菓子を製造しているので共感する部分がありますね

爆ぜる炭は大嫌いなので自分も岩手切炭を買いつづけます。

はるぴょんずさん

早速!!ありがとうございます!

美しい炭をぜひ堪能ください!!

ぜひ、感想お聞かせ下さい〜!!

じょにさん

ありがとうございます!!

じょにさん、昔ながらのお菓子作られているんですね。

良いものを作っている人がいて、僕は少しばかりですが、伝える術を持っています。

良いものでも伝わらなければ残らない世の中だと思うので、自分なりの役割を果たしていこうと思ってます。

岩手木炭もそうですが、そちらは鶴居木炭があるそうで!

いずれにしても、国産の高品質な炭がもっとキャンパーに使われることを期待します!!

いい記事を書いて下さいました。

私はキャンプではあまり炭を使わないんです。薪がほとんどです。が、冬の自宅ではヘビーユーザーなんですよ。火鉢が2つ。アラジンと併用で使ったりすることも。

火鉢で使うと炭の質が大きくモノを言います。臭いが一番気になりますね。

菊模様が綺麗に並べられている箱から取り出し、熾した炭は暖をとるだけでは無く、匂いやイコっている姿や色も楽しませてくれます。シュンシュンと静かに沸く鉄瓶の音も冬の風物詩です。

何より楽しいのが炙ったり、焼いたり。アルコールタイムが豊かに。

これってキャンプでやっているアレを家の中で楽しんでいるのと同じなんですよ。

部屋で安心して効率よく使えるのも良質な炭を焼いてくださる方々の努力の賜物です。昔のように大勢の方が炭を使ってくれると生産者の方々も張り合いになりますがね。

今年の冬は火鉢の世界へ皆さんで行ってみてください。

ノブさん

コメントありがとうございますー!

特に室内で使う場合は、臭い気になりますよね。爆ぜるなんてもってのほかですし。

火鉢の世界いいすねー。なぜか竪穴式住居でキャンプすることになりそうなので、そこで炭でちまちまやりたいですな〜!!!

なら炭にフォーカスしてくれて、有難うございます。

オヤジキャンパーですが、炭はなら炭に決めています。

まず、火付けが簡単。 変な煙も出ない。

肉が旨く焼ける。

以前は炭に火を付ける際は、うちわで何度もパタパタと汗をかきながら仰いでいましたが、このなら炭は、必要なし。 ユニフォームのチャコスターも不要です。

なら炭を塔のように3段くらい円描きながら積み上げて、真ん中に着火剤を入れて火を付ければ終わりです。 15分もすれば程よく火が炭に付きます。 途中、火が消えてしまったように思えますが、それも放っておきましょう。 大丈夫です。

ユニフレームの工場見学をしたいですね。

謎の旅人さん

コメントありがとうございます!

なら炭最高ですよね。

絶妙に白化してからの美しさもたまりません。